結婚式で使われる箸は「割る」ということばを忌み、一本ずつの箸を紙の帯で結びます。意外なことに、上部がくっついて、使用時に割るいわゆる「割箸」が作られたのは明治の初めからとのことでした。

日本で箸は単なる食事用だけではなく、人生の節目となるいろいろな場面で「縁結び箸」「夫婦箸」「厄除け箸」「延寿箸」「寿箸」と名付けられた、おめでたい箸が神社から授与される風習があります。また、遠く離れて住む家族に「陰膳」を供える風習もあります。このように箸文化は日本人にとって大切なものなのです。

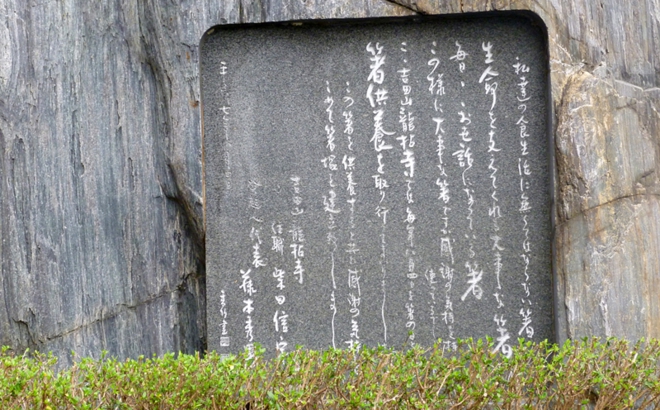

私たちはこのことを重視し、地元の吉田山龍拈寺に箸塚を作って寄贈しました。毎年8月4日の「はしの日」には、昭和50年代より箸供養を催し、当日使用済みの箸を持参した人に新しい箸をお渡ししています。

「私たちの食生活になくてはならない箸。生命を支えて食える大事な箸。このような大事な箸ですが、感謝の気持ちを持って使っているでしょうか。」

吉田龍拈寺箸塚

愛知県豊橋市新吉町3